(엔지니어링데일리)김성열 기자=경기도를 6개 권역으로 나눈 광역생활권계획을 도입해 지역 간 공간 부정합을 해소하자는 의견이 제시됐다.

31일 경기연구원은 이같은 내용이 담긴 ‘생활권 중심의 계획이 필요하다’ 보고서를 발간했다. 연구원은 보고서에서 도시·군기본계획에 반영되지 않은 택지개발사업, 공공주택사업들이 개발제한구역 및 미개발지에서 대규모로 개발됨에 따라 광역 인프라 시설의 특정 지역 편중, 교통체증 문제 등 다양한 문제를 일으키고 있다고 지적했다.

또 수도권 내 지속적인 교통시설의 확충, 직주근접방식의 부정합으로 인한 원거리 출퇴근 수요의 증가, 생활권의 광역화에 따른 정책적 대응의 필요성이 증가하고 있다고 강조했다. 교통문제, 공공시설의 입지 문제 등 지자체 공동의 광역적 도시문제 증가와 상·하위계획 간의 환류체계 부재가 문제라고도 분석했다.

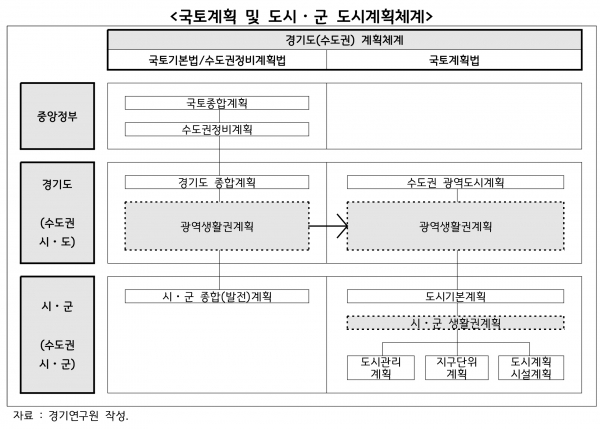

이에 연구원은 경기도 종합계획의 하위계획으로 공간구조 구상 등을 기초로 구분한 광역생활권을 대상으로 하는 공간정책계획을 도입해 지역 간 공간 부정합을 해소하자고 제안했다.

광역생활권계획의 추진방안으로 계획수립의 필요성 및 수립방안을 종합적으로 검토해 제도화를 추진하고 협력적 도시계획 운영체계의 마련과 함께 시범권역을 선정해 광역생활권계획을 수립하며, 이를 모니터링 후 보완해 계획 수립의 대상을 경기도 전체로 확대할 것을 제안했다.

광역생활권은 2040 경기도 종합계획안에서 ▲경의권역(고양, 파주, 김포) ▲경원권역(의정부, 양주, 포천, 동두천, 연천) ▲동북권역(남양주, 구리, 양평, 가평) ▲동남권역(광주, 하남, 이천, 여주) ▲경부권역(수원, 성남, 용인, 안성, 과천, 안양, 의왕, 군포) ▲서해안권역(화성, 평택, 부천, 광명, 시흥, 안산, 오산)으로 구분할 수 있다.